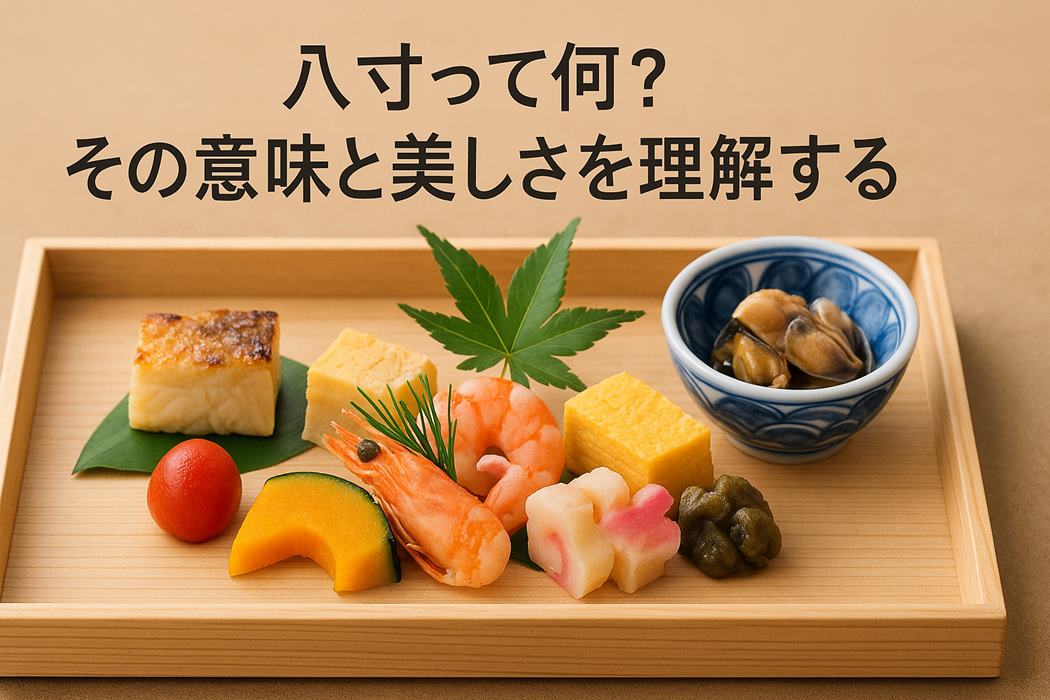

日本料理の奥深さを語るうえで欠かせない存在のひとつが「八寸」です。料理の一形式でありながら、盛り付けや食材の選び方を通して日本人の美意識や季節感を象徴しています。本記事では、八寸の基本概念から美しさ、作り方や楽しみ方までを幅広く解説し、読者がその魅力を深く理解できるようご紹介していきます。

八寸とは?その基本概念を理解する

懐石料理や日本料理に触れると、必ずといっていいほど出会う「八寸(はっすん)」という言葉。美しい盛り付けの一皿を前にしても、実際にどういう意味を持ち、どのような役割を果たしているのかを正しく理解している人は多くありません。八寸は、単なる料理名ではなく、和食文化の美学と季節感を凝縮した「表現の場」でもあります。ここでは、八寸の定義や歴史、食材、役割について詳しく見ていきましょう。

八寸の定義と歴史的背景

八寸の名称は、本来「八寸(約24cm)の方形の器」に由来します。この器に盛り付けられる料理を指して「八寸」と呼ぶのです。もともとは茶懐石を提供する場面で生まれた形式であり、古くは「山の幸」と「海の幸」を一対にして盛り込むことが基本とされていました。

歴史をたどると、茶道とともに発展した懐石料理の中で八寸は「中盤を彩る見せ場」として定着し、江戸時代には料亭文化とともに広まりました。単なる料理の一皿ではなく、客人へのおもてなしと季節感の演出を象徴する存在となったのです。

八寸に使われる食材の特徴

八寸に選ばれる食材は「旬」であることが何よりも大切です。春なら筍や菜の花、夏なら鮎や枝豆、秋は栗や松茸、冬は数の子や蟹といった具合に、四季折々の食材が登場します。また「山の幸と海の幸」を一つの器に盛り合わせるのが基本形で、焼き魚と山菜の和え物など、異なる自然の恵みを一度に味わえるよう工夫されています。

さらに、色合いの鮮やかさや食感の違いも意識されます。柔らかい胡麻豆腐に歯ごたえのある木の芽和え、塩気のある焼き魚に甘味を感じる渋皮栗など、食材同士のコントラストが八寸の魅力を際立たせるのです。

八寸の用途・役割とは?

八寸は懐石料理の流れの中で食事の中盤に登場し、客人の会話や雰囲気を盛り上げる華やかな存在です。そのため、単に食欲を満たすものではなく「場を豊かにする演出」としての意味合いが強いのが特徴です。

また、料理人にとって八寸は「美的センス」と「技量」を表現する舞台です。食材の選び方や盛り付けの工夫によって、店の格や料理人の思想が如実に伝わります。

八寸の美しさを探る

八寸の魅力は、その美しさにあります。食材をただ並べるのではなく「器の上に季節を描く」ように盛り付けるのが特徴です。ここからは、その美しさを生み出す工夫や基準について解説していきます。

色合いと盛り付けの工夫

八寸は「目で楽しむ料理」とも呼ばれます。赤・緑・黄・白・黒といった自然の色を取り入れることで、まるで絵画のような一皿が完成します。また、余白を残すことで「間の美」を表現するのも大切な工夫です。器全体を埋め尽くすのではなく、空間に余裕を持たせることで上品さが際立ちます。

八寸の美的基準とその魅力

八寸に求められる美的基準は「自然を器の上に映すこと」です。過剰な装飾ではなく、素材のありのままの姿を尊重する姿勢が大切にされます。このシンプルで奥ゆかしい美意識は、日本文化に根付く「わび・さび」とも通じ、食事でありながら芸術的な体験を与えてくれるのです。

季節感を表現する八寸のアート

八寸は「食べる季節のアート」と表現されることがあります。春には桜の花びらや若葉、夏は竹の葉や氷を思わせる演出、秋は紅葉や稲穂、冬は南天や雪を連想させる白い器など、季節の象徴を取り入れるのが定番です。こうした演出は、料理を超えて文化そのものを味わう体験につながります。

八寸の作り方とコツ

家庭で八寸を完全に再現するのは難しいかもしれません。しかし基本を知れば、自宅でもその雰囲気を楽しむことは可能です。ここではレシピや注意点、盛り付けのヒントを紹介します。

基本的な八寸のレシピ

八寸は決まった料理ではなく「組み合わせ」がポイントです。例えば以下のような一例があります。

- 焼き魚(鮎・鯛など)

- 胡麻豆腐や木の芽和え

- 季節の煮物(筍、栗など)

- 酢の物や漬物

- 彩りを添える葉物や花

これらを一つの器に調和よく盛り付けることで、八寸らしさが生まれます。

八寸を作る際の注意点

注意点としては「全体のバランスを意識すること」です。味の濃淡、食感、色合いが偏ると調和が崩れてしまいます。また、一口で食べやすいサイズに整えることも重要です。八寸は気軽に摘まみながら楽しむものでもあるため、食べやすさへの配慮は欠かせません。さらに、器の素材や雰囲気との調和も見逃せないポイントです。漆器や陶器、季節に応じた器を選ぶことで、全体の印象は大きく変わります。また、衛生面や温度管理も考慮し、冷たい料理と温かい料理を分ける、香りが強すぎる食材を避けるなどの細やかな工夫も大切です。こうした心配りが、八寸をより完成度の高いものに仕上げる鍵となります。

盛り付けのポイントとヒント

盛り付けの際は「高さ」「余白」「彩り」を意識しましょう。中央に目立つ料理を置き、周囲に小ぶりな品を添えると立体感が生まれます。緑の葉や南天の枝を加えるだけでも、器全体が引き締まり、見た目の完成度が一気に高まります。さらに、器の形状や質感も盛り付けを引き立てる重要な要素です。丸皿か角皿かによって配置の仕方は変わり、盛り付けの印象も大きく異なります。また、料理同士の距離感や角度を工夫することで、動きや流れが生まれ、まるで一幅の絵画のような美しさが演出できます。色の対比を活かして鮮やかさを強調する、あえて同系色でまとめて落ち着いた雰囲気に仕上げるなど、表現方法もさまざまです。箸を運ぶ際の食べやすさを考慮し、食材の配置に配慮することも忘れてはいけません。こうした細やかな工夫の積み重ねが、八寸をより芸術性の高い一皿へと昇華させます。

八寸を楽しむためのシチュエーション

八寸は特別なシーンをさらに華やかに演出します。ここでは、八寸が活躍する場面や家庭での楽しみ方を紹介します。

お祝い事と八寸の関係

結婚式や長寿のお祝い、季節の節句など、祝いの席で八寸は重宝されます。彩り豊かな盛り付けが、場の雰囲気を明るくし、参加者に特別感を与えてくれるのです。さらに、縁起物の食材や季節を象徴する意匠を盛り込むことで、八寸は単なる料理以上の意味を持ちます。例えば、鯛や海老などは長寿や繁栄を表す食材として親しまれ、節句では山菜や旬の花を取り入れることで、その時期ならではの文化的背景を演出します。こうした工夫は、お祝いの場に集う人々に「日本の四季や伝統を共に祝う」体験を提供するのです。

家庭での八寸を楽しむ方法

自宅では、特別な器に小さなおかずを盛り合わせるだけで「八寸風」の演出が可能です。例えば、焼き魚の切り身、枝豆、旬の野菜のお浸しを一つの皿にまとめれば、簡易的ながら八寸の雰囲気を味わえます。記念日や季節のイベントに取り入れると、食卓が一気に華やぎます。さらに、器に季節の葉や花を添える、盛り付ける順番に工夫を加えるなど少しのアレンジで、本格的な雰囲気が生まれます。家庭料理であっても、心を込めた演出によって八寸の魅力を十分に再現できるのです。

八寸をさらに深く知るためのリソース

八寸を深く知るには、書籍や実際の体験が役立ちます。

おすすめの書籍やサイト

和食文化や懐石料理に関する専門書、また料理研究家による実用書は理解を深めるのに最適です。加えて、和食文化を紹介する公式サイトや料理教室のブログも参考になります。さらに、歴史書や文化人類学の観点から和食を解説した書籍を読むことで、八寸が単なる料理にとどまらず日本人の精神文化とどのようにつながっているかも学べます。映像資料や料理番組なども実際の調理工程を理解する助けとなり、学びの幅を広げてくれるでしょう。

八寸を提供するレストラン

本格的な八寸を味わいたいなら、懐石料理店や料亭を訪れるのがおすすめです。特に季節ごとにメニューが変わるお店では、その時期ならではの八寸を楽しめます。加えて、現代的なアレンジを取り入れた和食レストランや、地方の郷土料理を重視するお店でも個性豊かな八寸を堪能できます。予約の際に「八寸を重視したい」と伝えれば、特別に工夫された盛り合わせを用意してくれることもあります。

八寸に関連したイベント情報

全国各地で開催される和食フェスや食文化イベント、茶道の体験会などでは、八寸を体験できる機会があります。イベントに参加すれば、八寸の背景にある歴史や美意識を肌で感じられるでしょう。さらに、地方自治体や観光協会が主催する「郷土料理体験」や「食の祭典」では、その土地ならではの八寸を味わえるチャンスがあります。料理教室やワークショップに参加すれば、実際に自分の手で八寸を作り、食文化を体験することも可能です。

八寸と日本文化のつながり

八寸は単なる料理の一形式にとどまらず、日本文化全体と深く結びついています。

和食との関連性

和食はユネスコ無形文化遺産にも登録され、その根底には「自然との調和」という考え方があります。八寸はその象徴的な存在で、五感で味わう和食文化を体現しています。さらに、八寸は単なる料理以上に、和食が大切にしてきた「季節感」「地域性」「おもてなしの心」を総合的に示す役割を担っています。器や盛り付けの工夫を通じて、自然を尊重する和食の哲学が一皿の中に凝縮されているといえるでしょう。

八寸が持つ伝統的な意義

八寸は「自然の恵みを客人と分かち合う場」としての意義を持ちます。素材の持ち味を尊重し、自然と人をつなげる役割を果たしてきました。また、四季折々の風情を取り込み、食事の場に文化的な彩りを添えることで、日本人の生活様式や価値観を映し出す役割も担っています。茶道や祭礼などの場面でも八寸が重んじられてきたのは、その象徴性ゆえです。

地域ごとの八寸の特徴

地域によって用いる食材は異なります。海に近い地域では新鮮な魚介類、山間部では山菜や川魚が中心となるなど、地域の自然環境が八寸に色濃く反映されます。さらに、同じ食材でも調理法や味付けに地域性が表れ、郷土料理などと組み合わせることで独自の八寸が生まれます。こうした違いを知ることで、日本の食文化の多様性を実感できるでしょう。

まとめ

八寸は、懐石料理において季節感と美意識を表現する重要な要素です。その定義や歴史、盛り付けの工夫を知ることで、その奥深さを理解できます。家庭でも簡易的に取り入れる方法があり、日常生活に「食の芸術」を加えることが可能です。八寸は、自然や人とのつながりを表現する和食文化の象徴ともいえるでしょう。さらに、八寸を意識することで食卓の雰囲気は一段と格調高いものとなり、客人をもてなす際には心遣いが感じられる演出になります。また、料理の知識や感性を磨く学びの場としても八寸は大いに役立ちます。料理を作る側にとっては創意工夫の舞台となり、食べる側にとっては四季を舌と目で味わう特別な時間となります。現代の家庭でも応用できる柔軟性を持ちながら、日本文化の核を伝え続ける存在、それが八寸なのです。